Kein Kontakt zum Vater: Auswirkungen auf Psyche und Selbstwert

Wenn Kinder ohne Vater aufwachsen, hinterlässt das oft Spuren – emotional und psychisch. Aber was bedeutet das konkret? Und was hilft Betroffenen dabei, ihren eigenen Weg zu gehen? Hier erfährst du mehr.

Inhaltsverzeichnis

- Warum männliche Bezugspersonen wichtig sind

- Wenn die Abwesenheit des Vaters zur Belastung wird: psychische und körperliche Folgen

- Mögliche Auswirkungen, wenn ein Elternteil fehlt

- Gründe für Instabilität in Familien mit nur einem Elternteil

- Aufwachsen ohne Vater: Auswirkungen im Erwachsenenalter

- Was hilft? Strategien für Stabilität, auch ohne Vater

- Fazit: Auch ohne Vater kann ein erfülltes Leben gelingen

- FAQ: Kein Kontakt zum Vater – häufige Fragen

- Weitere Informationen und Quellen

Etwa jedes siebte Kind in Deutschland wächst ohne Vater auf. Sei es, weil der Kontakt abgebrochen ist, der Vater verstorben ist oder von Anfang an nicht präsent war.

Oft sind es Mütter, die den Alltag allein schultern. Für die betroffenen Kinder kann das belastend sein. Denn für sie ist es bedeutsam, dass sowohl Mutter und Vater oder zumindest eine verlässliche Bezugsperson präsent sind.

Warum männliche Bezugspersonen wichtig sind

Besonders in den ersten Lebensjahren von Kindern prägt der Kontakt zu vertrauten Erwachsenen das Selbstwertgefühl und das Urvertrauen. Väter beeinflussen diese Entwicklung auf ganz eigene Weise. Durch sie lernen Kinder eine weitere Perspektive auf das Leben kennen.

Außerdem bringen sie Stabilität und andere wichtige Impulse, wie körperliche Nähe, spielerische Herausforderungen, emotionale Orientierung und Mut zur Selbstständigkeit in die Erziehung ein.

Studien zeigen: Kinder, die mit präsenten, einfühlsamen Vätern aufwachsen, profitieren langfristig emotional, sozial und gesundheitlich.

Fehlt dieser Halt über längere Zeit, kann das Spuren hinterlassen. Besonders in den ersten Lebensjahren und in sensiblen Entwicklungsphasen ist ein verlässlicher Bezugspunkt daher wichtig.

Hinweis: Auch Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder anderen Familienformen aufwachsen, können sich gesund und stabil entwickeln. Entscheidend ist dabei nicht zwingend die Konstellation von Mutter und Vater, sondern die Qualität der Beziehungen, verlässliche Bindungen und emotionale Zuwendung.

Wenn die Abwesenheit des Vaters zur Belastung wird: psychische und körperliche Folgen

Psychische Folgen

Langzeitstudien zeigen, dass Kinder ohne väterliche Präsenz häufiger psychische Probleme entwickeln. Fehlt der Vater über längere Zeit, kann das beim Kind Gefühle von Ablehnung oder Wertlosigkeit auslösen.

Manche entwickeln ein geringes Selbstwertgefühl, andere neigen zu aggressivem Verhalten oder starken Stimmungsschwankungen. Besonders Jungen, die ohne ein männliches Vorbild aufwachsen, fehlt häufig ein Orientierungspunkt in Bezug auf ihre eigene männliche Identität.

Auch tief sitzende Fragen wie „Warum wollte mein Vater keinen Kontakt?“ oder „Bin ich nicht liebenswert genug?“ können Kinder ohne Vater belasten. Vor allem dann, wenn sie unbeantwortet bleiben.

Diese Gedanken erschüttern das Vertrauen in sich selbst und andere. Wenn diese Gefühle nicht ernst genommen werden, kann das die innere Not noch verstärken.

Typische psychische Folgen sind:

- Bindungs- und Vertrauensprobleme

- Angststörungen oder Depressionen (erfahre mehr über die verschiedenen Formen von Depressionen)

- Starkes Bedürfnis nach Anerkennung

- Rückzugsverhalten oder übermäßige Anpassung

Körperliche Folgen

Seelischer Stress wirkt sich auch auf den Körper aus. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Psychosomatische Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen, Schlafprobleme und Appetitstörungen sind keine Seltenheit. Auch ein erhöhtes Risiko für chronische Anspannung, Erschöpfung, Suchtverhalten und sogar Suizidgedanken ist belegt.

Mögliche Auswirkungen, wenn ein Elternteil fehlt

| Bereich | Häufige Auswirkungen beim Kind |

|---|---|

| Emotionen | Traurigkeit, Angst, Unsicherheit, Gefühl von Ablehnung |

| Selbstwert | Geringes Selbstwertgefühl, starker Wunsch nach Anerkennung |

| Verhalten | Aggressivität, Rückzug, übermäßige Anpassung, Stimmungsschwankungen |

| Körper | Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Appetitstörungen |

| Bindung & Beziehungen | Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen, Angst vor Ablehnung |

Gründe für Instabilität in Familien mit nur einem Elternteil

Wenn Kinder, die ohne Vater aufwachsen, belastet sind, spielt dabei oft nicht nur die Vaterlosigkeit selbst eine Rolle. Auch die Belastung der alleinerziehenden Mutter und das soziale Umfeld wirken sich aus.

Viele Alleinerziehende stehen unter hohem Druck: finanzielle Sorgen, soziale Isolation, berufliche Einschränkungen und zugleich die Verantwortung für ein oder mehrere Kinder. Das kostet Kraft. Besonders belastend ist die Situation, wenn keine Unterstützung durch Familie oder Freunde vorhanden ist.

Studien zeigen: Je stärker die erziehende Person psychisch belastet ist, desto größer ist das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten beim Kind. Darum ist es so wichtig, dass Alleinerziehende Hilfe bekommen: durch Netzwerke, Beratung oder ehrenamtliche Hilfe im Alltag.

Oft auch außerhalb der Familie wenige männliche Bezugspersonen

Der fehlende Vater ist dabei kein individuelles Problem, sie betrifft uns als Gesellschaft. Der Mangel an männlichen Bezugspersonen beginnt oft schon im Kindergarten. Denn es gibt viel weniger Erzieher als Erzieherinnen. Und dieses Dilemma setzt sich in der Schule fort und wirkt sich langfristig auf die seelische Gesundheit vieler Kinder aus.

Aufwachsen ohne Vater: Auswirkungen im Erwachsenenalter

Viele Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, berichten auch als Erwachsene von einem Gefühl innerer Leere. Sie leiden unter ständigem Selbstzweifel oder fühlen sich einsam und ungeliebt. Manche haben Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen einzulassen oder fühlen sich schnell abgelehnt.

Auch Perfektionismus, übermäßige Selbstkritik oder die Angst, nicht gut genug zu sein, können Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses nach Anerkennung sein.

Wichtig: Nicht jedes Kind ohne Vater entwickelt psychische Probleme. Viele werden resilient und führen ein erfülltes Leben.

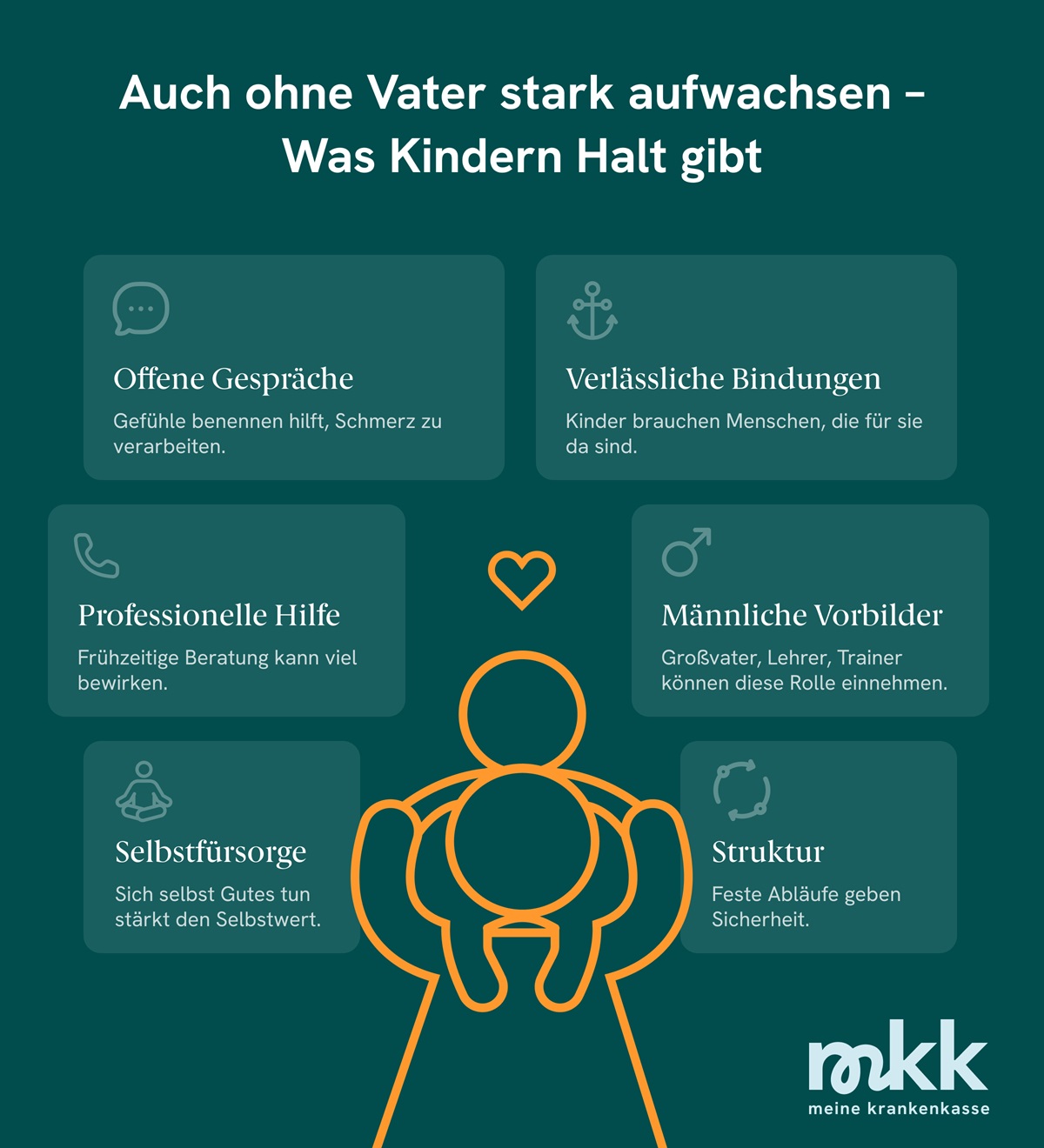

Was hilft? Strategien für Stabilität, auch ohne Vater

-

Verlässliche Bezugspersonen und stabile Bindungen

-

Kinder brauchen Menschen, auf die sie sich verlassen können, unabhängig davon, ob sie männlich oder weiblich sind. Stabile Bindungen sind das emotionale Fundament für jede kindliche Entwicklung. Ein Kind, das spürt: „Ich bin geliebt, ich bin sicher“, kann auch schwierige Erfahrungen besser verarbeiten.

Wichtig ist dabei die emotionale Verfügbarkeit der Bezugspersonen, also echte Aufmerksamkeit, Zeit und das Gefühl, angenommen zu sein, wie man ist. Auch Geschwister, Verwandte oder andere enge Bezugspersonen können diesen sicheren Rahmen mitgestalten.

-

Männliche Vorbilder

-

Wenn der leibliche Vater fehlt, kann ein Großvater, Onkel, Sporttrainer, ein männlicher Erzieher in der Kita oder eine engagierte Lehrkraft Orientierung und emotionale Sicherheit bieten und damit eine wichtige Rolle übernehmen.

Solche Vorbilder vermitteln: du bist nicht allein. Du wirst gesehen. Und du bist wertvoll. Gerade für Jungen kann eine männliche Bezugsperson helfen, positive Rollenbilder zu entwickeln und emotionale Stabilität zu gewinnen, ohne starre Klischees, sondern mit echter Zuwendung und Präsenz.

-

Struktur und Alltag

-

Ein strukturierter Alltag mit klaren Ritualen, wie festen Mahlzeiten, Einschlafritualen oder kleine Wochenendritualen, gibt Kindern Halt. Gerade in unsicheren Lebenssituationen können diese wiederkehrenden Abläufe Orientierung und Sicherheit geben. Sie vermitteln: Auf manches im Leben kann ich mich verlassen, auch wenn nicht alles perfekt ist.

-

Emotionale Offenheit

-

Gefühle wollen gesehen und benannt werden. Wenn Kinder lernen dürfen, dass Angst, Traurigkeit oder Wut dazugehören und darüber gesprochen werden darf, fühlen sie sich ernst genommen.

Gespräche im Familienkreis, mit der Mutter, Großeltern oder anderen Vertrauenspersonen, können helfen, die eigene Geschichte zu verstehen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Sehnsucht nach einem Vater ernst genommen und nicht tabuisiert wird. Wichtig ist: Gefühle sind erlaubt, und du bist damit nicht allein.

-

Selbstfürsorge lernen

-

Kinder, die früh lernen, sich selbst etwas Gutes zu tun, stärken ihr Selbstwertgefühl. Das ist für alle Kinder wichtig. Das kann ein kleines Abendritual sein, ein kreatives Hobby oder auch ein Spaziergang, um zur Ruhe zu kommen.

Je älter Kinder werden, desto wichtiger wird es, auch eigene Grenzen zu erkennen und zu wahren. Selbstfürsorge bedeutet: Ich darf gut mit mir umgehen, auch wenn andere es nicht konnten.

-

Frühe professionelle Unterstützung

-

Eine externe Begleitung durch Fachpersonen kann für Kinder ohne Vater hilfreich sein. Therapeutische Angebote, Beratungsstellen oder Familienzentren bieten Unterstützung, für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Auch Elternkurse helfen, mit der Situation besser umzugehen und kindliche Bedürfnisse besser zu verstehen. Eine Therapie kann dabei unterstützen, alte Verletzungen zu verarbeiten, Gefühle einzuordnen und gestärkt neue Wege zu gehen.

Wichtig: Professionelle Unterstützung nicht erst in Anspruch nehmen, wenn die Situation besonders schlimm erscheint. Auch Kinder können „leise leiden“, was den Eindruck erwecken kann, dass sie die Situation nicht so mitnimmt. Hier gilt: lieber einmal zu viel um Beratung bitten und Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Fazit: Auch ohne Vater kann ein erfülltes Leben gelingen

Kein Kontakt zum Vater kann Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, die emotionale Stabilität und die soziale Entwicklung haben. Die Abwesenheit kann schmerzen, muss aber kein lebenslanges Hindernis sein. Entscheidend sind die Beziehungen, die Betroffene im Laufe ihres Lebens aufbauen.

Wer lernt, sich selbst anzunehmen und liebevolle Bindungen zuzulassen, kann auch ohne Vaterliebe innerlich wachsen und heilen. Denn egal ob mit oder ohne Vater, das Gefühl, gesehen, wertgeschätzt und getragen zu sein, ist für eine gesunde Entwicklung besonders wichtig.

FAQ: Kein Kontakt zum Vater – häufige Fragen

-

Was bedeutet es psychologisch, ohne Vater aufzuwachsen?

-

Es kann das Selbstwertgefühl, die emotionale Stabilität und die Fähigkeit zur Bindung beeinflussen, vor allem, wenn das Fehlen des Vaters nicht thematisiert oder verarbeitet wird.

-

Ist jeder Vater wichtig, auch wenn er selten präsent war?

-

Ja. Auch wenn Väter nur gelegentlich Kontakt zu ihren Kindern haben, kann dies einen stabilisierenden Effekt haben.

-

Was hilft, wenn ich mich durch die Abwesenheit belastet fühle?

-

Therapie, Gespräche mit vertrauten Personen und gezielte Selbstfürsorge helfen, die eigene Geschichte anzunehmen und neue Stärke zu entwickeln.

Weitere Informationen und Quellen

- Bertelsmann Stiftung: Factsheet – Alleinerziehende in Deutschland (PDF)

- Frank Dammasch: Die innere Erlebniswelt von Kindern alleinerziehender Mütter. Brandes + Apsel, 2000, ISBN 3-86099-298-8.

- Kornelia Steinhardt, Wilfried Datler, Johannes Gstach (Hrsg.): Die Bedeutung des Vaters in der frühen Kindheit. Gießen: Psychosozial 2002, ISBN 3-89806-189-2.

- Matthias Franz: Wenn der Vater fehlt. In Psychologie Heute. März 2004, S. 20–25.

- Hermann Schulz, Jürgen Reulecke, Hartmut Radebold: Söhne ohne Väter – Erfahrungen der Kriegsgeneration. Ch. Links Verlag, Berlin 2004; 3. Auflage 2009, ISBN 3-86153-320-0.

- Till van Rahden: Was war die ‚vaterlose Gesellschaft‘? Alexander Mitscherlich und die Diskussion über Demokratie und Autorität. In: Hilge Landweer, Catherine Newmark (Hrsg.): Wie männlich ist Autorität? Feministische Kritik und Aneignung (= Politik der Geschlechterverhältnisse vol. 60). Campus, Frankfurt am Main 2018, S. 55–86.